ひとつの内在平面について語りうるのは、内在がもはや自分以外のなにかの内在ではなくなったときだけである。超越論的場が意識によって定義されないのとまったく同様に、内在平面はそれを収容しうるひとつの《主体》やひとつの《客体》によっては定義されない。

ジル・ドゥルーズ「内在 ーひとつの生……」

ブッダの弟子たちである仏教徒たちは、インド的な真理の語りにたいして、つねに闘いを挑みつづけました。『大乗二十頌論』の作者もまた、真理の語りをいわば中空で停止させてしまうことによって、あらゆる実体性を突きくずし、そのことにより、何ものにも支えられないヴァーチャルなものの領域の存在を間接的に示そうとしています。

このやり方のことを、否定の道とでも呼ぶことができるでしょうか。ジル・ドゥルーズはこれにたいして、肯定の道とでもいうべき作法で、この領域について直接に語ってみせようとします。実は、仏教が歴史のうえでのちに進むことになるのも、この方向だったと言えます。後期仏教、とくに密教において、ブッディストたちは始めのころよりもはるかに大胆になって、もはや否定を介することなく、真理そのものについてストレートに語るようになってゆきました。

スキゾフレニックな強度なるものについて臆することなく語りつづけたジル・ドゥルーズの思考もまた、密教的なものとシンクロする部分を多く持っています。「私はとてもナイーヴな哲学者だからね」と、彼はあるところでコメントしています。この言葉は、額面どおりに受けとるならば謙遜の言葉と考えることもできますが、この時期のフランスの思想の地勢図を考えてみると、控えめなものどころではありませんでした。なにしろ、他の思想家たちがみな、きわめて自覚的に遠まわしな語りのスタイルを選択していたところで、彼自身はきわめてダイレクトに問題の核心へと切りこんでゆこうというのですから。すこし深読みしてみるならば、ここには、ある種の挑発的なユーモアさえも感じとることができます。どうもこの人のうちには、まるで禅の師匠を思わせるような、あっけらかんとした晴朗さもあったような気がしてなりません。

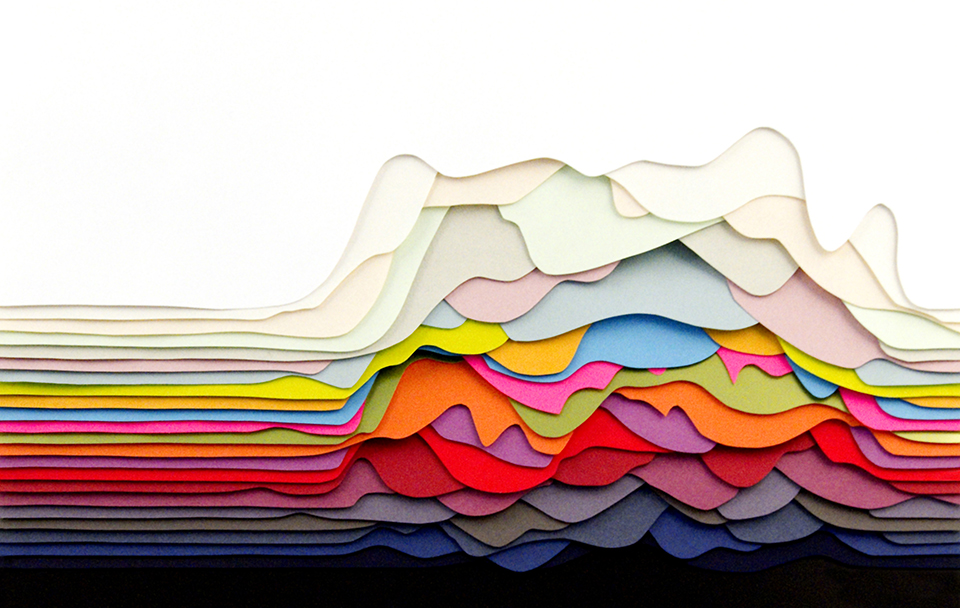

前置きが長くなってしまいましたが、内在平面の話に移りましょう。内在平面は、特異性がびっしりとひしめいている、めまいのするようなフィールドです。そこでは、主体や対象といった超越的なものに捉われていたときにはけっして見えなかった無数の力が、あらゆる方向にむかって炸裂している。主体や対象といったものはもともと存在するのではなく、むしろこの平面のほうから派生的に生み出されてくるにすぎないと、ドゥルーズは考えます。彼自身の表現によるならば、あらゆる超越の前には、何ものにも属することのない内在がある、ということになります。

芸術家をはじめとする一部の人たちは、この内在平面なるものの存在を直観的に感じとってしまうために、その人生は苦しみに満ちたものにならざるをえません。まずは、ほかの人には気づかれることのない、宇宙的な力がもつ強度に圧倒されるという苦しみがある。それに加えて、こうした力が存在するということに気づかないマジョリティーの人たちによって、社会的に押しつぶされるという苦しみもあります。けれども、そこにはまた、栄光の墓場に入るという言葉がぴったりと当てはまるような、自分でも恐ろしくなってしまうほどの強烈さをともなう至福もある。フェリックス・ガタリとタッグを組んで書いた『アンチ・オイディプス』という本は、こうした人びとがくぐり抜けることになる、身体の奥底にまで突きささるような苦しみと栄光とにささげられています。

ドゥルーズは言います。内在平面は、何ものにも属さない。それは、誰かが所有できるものでもないし、より大きな何かに統合されるものでもない。なにか他のものにおいてあるのではなく、ただそれ自体においてあるということ、それが、内在という言葉の意味です。特異性のフィールドは、他の何ものにもよることなく、ただ自らの存在を肯定している。それでは、このフィールド自体は一体どこからやって来たのですかと聞きたくなってしまいますが、明言していないとはいえ、議論のつながりからして、おそらくドゥルーズならば、次のように答えることでしょう。内在平面については、「それはどこからやって来たのか」という問いは成り立たない。それはただ、そこにあるのだ。困ったことではあるけれど、これはもう、そうとしか言いようがないのだから、しょうがないね。

それはただ、そこにあるのだ。これこそまさしく、ブッディスト的な精神の奥ぶかい現れにほかなりません。次回は、この点について補足して論じつつ、ジル・ドゥルーズについての考察をいったん締めくくらせていただきたいと思います。