当然の報いというべきでしょうか、ハンバート・ハンバートとロリータの関係は、物語が進んでゆくにつれて次第に破綻を迎えてゆきます。この破綻は、ハンバートの魂にとり返しのつかない傷を与えることになり、最終的に、彼は殺人に手を染めるまでに至るのですが、自動拳銃や、T・S・エリオットのパロディーを盛りこんだ脅迫詩をめぐって展開されるこの事件の詳細については、読書(あるいは再読)の楽しみに委ねることにしたいと思います。ここでは、『ロリータ』のあらましを簡潔に眺めたうえで、私たちの探求のそもそもの主題である芸術と倫理の関係について考えてみることにしましょう。

『ロリータ』は、ハンバート・ハンバートによる長い告白という形式をとっています。殺人を犯してしまった人間が、みずからの魂を救うために書いた弁明という体裁です。

殺人者をはじめとする犯罪者のなかには、きわめて饒舌なタイプの人間がいます。犯した罪に弁解の余地がないとはいえ、彼らの魂の内面はかぎりなく孤独です。何かを侮辱しながらおどけてみせたり、さまざまな人や権威を冒涜してみせたりするといった言動の裏には、往々にして、自分の言葉を丸ごと聞いてくれる人のことを絶望のうちに求めているという事情があります。同情とともに聞いてもらえる可能性がほとんどないだけに、その叫びはいっそう悲痛なものになると言ってもいいかもしれません。

『ロリータ』の最後の箇所で、ハンバート・ハンバートは、かつての恋人であるロリータにむかって呼びかけながら、自らの魂の救いについて語ります。すでに当局によって拘留され、初公判の日を待っているハンバートが最後に見いだしたのは、文学という避難所に他なりませんでした。

書くことによる魂の救済。これはすなわち、ロリータと自分にまつわる物語を文字の形で語りなおすことによって、現実の世界ではなく、芸術のイデアのなかに生きつづけるということです。「そしてこれこそ、おまえと私が共にしうる、唯一の永遠の命なのだ、我がロリータ。」この小説の始めの部分においてすでに明かされていたように、この文章を書きつけたのちに、ハンバート・ハンバートは冠状動脈血栓症で死亡しました。以上が、この小説の大まかな結末になりますが、私たちはそこからどのようなことを読み取ることができるでしょうか。

一人の人間を魂の底から愛することによって、そして、みずからの人生を芸術というかたちで告白することによって救われるという企ては、はたしてどんな場合にも正当化されうるのだろうか。ダンテ・アリギエーリからヘンリー・ミラーに至るまで、みずからの人生とその愛について赤裸々に書きつけることによって魂の救済を求めた人間は、これまでにも数知れません。小説である『ロリータ』は、ハンバート・ハンバートという架空の人物にみずからの人生を告白させることによって、芸術によって救済をめざすという企ての可否そのものを根底から問いなおしているといえそうです。

「愛のために生きる」というときには、自分の魂のなかで起こっていることは、もちろんこの上もなく美しい。けれども、芸術家という人びとは往々にして、自分の魂の中に映しだされる永遠の美の存在以外のものは見ていない人間でもある。美を追求するなかで、ひょっとしたら他人をとり返しのつかないかたちで傷つけているという可能性もあるのではないか。

『ロリータ』はこの点について、とても自覚的な小説です。この小説を読んでいると、読者は物語の本筋を追うかたわらで、次のような印象を抱くことになります。「このロリータという少女は、傷ついている。そして、ロリータを愛すると言いつづけているハンバート・ハンバートは、彼女を傷つけているのが自分であるということに、ほとんど気がついていない。あるいは、気がついているとしても、彼に心地のよい感傷に収まる範囲においてしか気がついていない。」

ハンバートが私たち読者にたいして力をこめて語ろうとしていることを超えて、ハンバートの言葉のすき間をとおして語られてしまっていること、それが、この小説のもう一つの核をなしています。ここでは、リチャード・ローティの著書、『偶然性・アイロニー・連帯』における指摘にしたがいつつ、そのことの例を一つだけ挙げておくことにします。

ロリータという少女に死んだ弟がいたことについては、小説のなかでたった二回だけ語られています。けれども、その二回のうちのいずれも、ハンバートは、その弟の話にたいして注意を払っていません。みずからの美的欲求を追いかけることで忙しいハンバートには、幼くして死んでしまった子供の話などは退屈な感傷でしかなかったのだということが、その二つの箇所から読みとれます。ハンバートは物語の後半において、ロリータが内面において深く傷ついていたということに一応のところ気がつきはしますが、そのさいに、この弟のことが思い出されることはありません。

いま挙げた話は一例にすぎませんが、悪魔的な魅力を放つ少女への執心と殺人のサスペンスを扱っている『ロリータ』には実はもう一つの顔があるということについては、示唆することができたかと思います。それは、自分の欲望を追っているうちに知らずに他人を深く傷つけてしまうことにまつわる、あまりにも見落とすことの容易な物語です。ハンバートが語っているロリータの姿をとおして、けっして語られることのなかった彼女のもう一つの面影が、かすかに浮かびあがってくる。その時、私たちは、『ロリータ』の読者である自分には、ロリータ自身が発する言葉を聞ける機会は永遠にやって来ることがないのだとはじめて気づきます。ナボコフという作家は、言葉の操り方にかけてはほとんど魔術師の域に達していることで有名ですが、この人の技量は、本当に大切なところにかんして、あえて口をつぐむところにも発揮されているように思います。

ここ数回の記事において論じることができたのは、『ロリータ』という小説のほんの一部にすぎませんでした。前半のアクロバティックなストーリー展開の妙や、アメリカ旅行の描写の汲みつくしえない豊かさ、ハリウッド映画顔負けの殺人シーン(ハンバートははたして誰を殺したのかというのも、プロットの鍵の一つです)、それに何よりもナボコフの言葉の錬金術について論じることができなかったのは、大きな心残りです。個人的には、後半に出てくるリタという女性との短いストーリーが、本編におとらず忘れがたいものであるように思います。これらのことについてはナボコフ本人のページにすべてを語ってもらうことにして、私たちの本題に戻ることにしましょう。

『ロリータ』という小説は、芸術と倫理の関係にかんして、一筋縄ではいかない教訓を私たちに与えていると言えそうです。芸術を追い求めることによって、私たちはつねに、倫理を見失ってしまう危険にさらされつづけることになる。けれども、私たちがとり返しのつかないかたちで倫理を見失っていることを教えてくれるのもまた、芸術である。どうやら、死の欲動をめぐる私たちの探求も、そろそろ後半戦に入りはじめたようです。

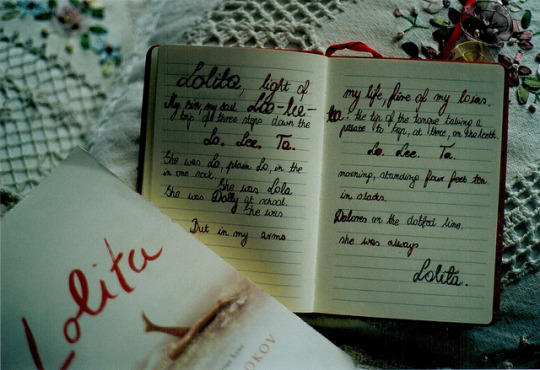

(Photo from Tumblr)